中華ちまき

台湾人の知人から教えてもらった中華ちまき。台湾では、春節祭と端午の節句に食べるとか。わが家も恒例行事として作っています。

このレシピの生い立ち

隣家の台湾出身の方に教えていただいてもう15年以上作り続けています。

その方は20分水で茹でてから15分蒸していました。しかし、茹でていると中身が飛び出してきてしまうので25分「蒸し」だけにアレンジしています。

作り方

- 1

お米を洗い2時間以上水につけた上で30分水切りをする。

- 2

笹の葉を洗い、熱湯につけて柔らかくしておく。軸の先の飛び出した硬い部分はハサミで切り取っておく。

- 3

神戸中華街で乾燥させた青いちまき用の葉を購入しました。100枚730円程度でした。下記に詳細

- 4

干し椎茸を冷蔵庫で5時間程度かけて戻し、半分に切っておく

- 5

ウズラの卵を塩ゆでして皮をむき醤油につける

竹の子を20等分に切り分けておく - 6

豚肉は20個分に切り分けて酒と醤油の下味をつけておく

- 7

たこ糸を50㎝程度×20本に切り、 5本ずつ端を重ねて結んでおく。蒸すときの作業がしやすいように。

- 8

具材を炒める。

豚肉をゴマ油(大2)で炒め、色が変わったら醤油、砂糖、みりんを加える。 - 9

たけのこ、干し椎茸の水分を切った物を入れ一緒に炒めて味を絡める。

- 10

椎茸の戻し汁と中華だしの素(大3)を入れて中火で10分煮る。最後に醤油につけていた卵を入れて火を消す。そのまま放置

- 11

冷めたところで具材を取り分けておく(行程を省いてもよい)※煮汁は餅米の味付けに使うので取っておく。

- 12

餅米を炒める。

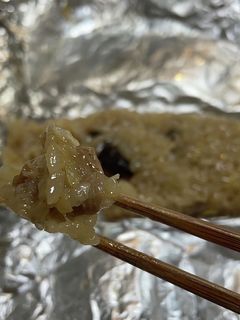

深めのフライパンにゴマ油(大3)を入れ、水からあげていた餅米をいれて薄く半透明になるまで炒める。 - 13

油が馴染んだところで、⑨で具材を煮込んだ煮汁を入れて焦げ付かないように気を付けながら煮る。

- 14

干しエビを入れて水分がなくなり米に粘りけが出たら、火を止める。20個にあわせて目安となるように餅米を4〜8等分しておく。

- 15

笹の葉の軸の方を丸めて三角錐の頂点を作る。

①餅米

②具材を一種ずつ入れる。 - 16

③餅米を上からのせて餅米で具材をはさむように包む

- 17

蓋をして脇からお米が出てこないように丁寧に包む。

- 18

三角錐の形になるように包む

- 19

最後の笹の葉の縦長に対して垂直になるように糸で止める。

- 20

5個ずつひとかたまりにして、蒸し器に入れる。

- 21

たっぷりの蒸気で25分蒸す。

- 22

甘栗(1/2)個や、塩茹でピーナッツ、銀杏などお好きな具材も入れてみて下さい。

- 23

笹の葉は、ウェイパーで有名な興紀商行で電話の通販あります。220g(60枚程)730円+送料手数料1500円 2020年

- 24

コツ・ポイント

三角錐の作り方は慣れれば簡単ですが、難しく考えず作ってみて下さい。アルミホイルでおにぎり風に代用できます。

2016/02/07

ごはんの味付け方法を一部変更しました。しっかり餅米に味が付いた方が美味しいので煮汁のみで炒める方法に変更。

似たレシピ

その他のレシピ