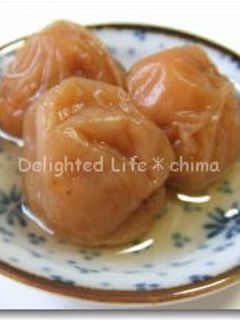

梅しごと 梅干しづくり

わたしの梅干しの作り方。塩分控えめじゃな梅干しらしい梅干し初心者でも作りやすい18%失敗しないふっくら梅干しお試しあれ!

このレシピの生い立ち

母に教わり15年以上毎年漬けています。まだまだ勉強中です!

気になった事を少しずつレシピに加えています。

この方法で試してみてください。絶対失敗しないですよ♪

塩分しっかり目のおにぎりや、焼酎梅干し割なんかにピッタリです!

ぜひお試しあれ!

作り方

- 1

スケジュール

6月中旬〜梅を塩漬け

7月下旬〜土用干し

年末〜食べごろ梅の出回る時期によって前後します

- 2

購入

梅が出回るのは6月に入った頃ですが出始めは高いので、しばらくして価格が安定したときに安くて良いものを購入します - 3

梅えらび

一番大事!梅干し用の完熟した梅を選んでください。大きめのものがオススメ。 - 4

梅えらび

黄色くなって香りがあり指で押すと少し柔らかな完熟したものがよいです。 - 5

完熟していない梅を手に入れたときは、ダンボールや新聞紙などに広げて充分完熟するまで待ってから梅仕事を進めましょう。

- 6

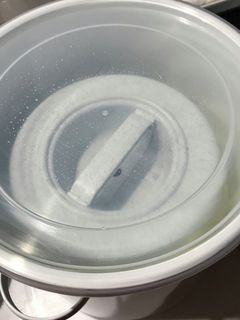

アク抜き

完熟している梅を使うので本格的なアク抜きの必要は無いのですが、梅を水洗いしたっぷりの水に半日程度浸します。 - 7

水に浸すことにより熟成を進めさせます。浸しすぎも禁物です。よく梅の様子を見て引き揚げ時を見極めてください、

- 8

ざるに上げて水気を切ります。仕上げをきれいにするために、1個ずつ木側のなり口についてる小枝を竹串で取り除きます。

- 9

竹串で小枝を取り除く際、梅を傷つける事のないように十分注意してください。

万が一傷つけてしまった場合は別に漬けてください - 10

清潔な布巾で丁寧に水気をふきます。水気が残っているとカビの原因になります。

- 11

塩漬けします。

ボウルに梅を入れ、ホワイトリカーをまぶします。

手で全体に行き渡るように回します。 - 12

●漬け樽に2/3の、粗塩と梅を交互に入れます。最後に上部に残りの粗塩をのせます。粗塩で蓋をする要領。

●漬け樽22参照 - 13

中蓋をして梅の重量の1.5倍量の●重石をします。梅が潰れぬよう注意。

●重石 24参照

- 14

漬けた翌日から少しずつ梅酢が上がってきます。3日目頃に全ての梅が梅酢で浸されないときは

15へ続く - 15

容器をゆすり、梅酢が上部にもかかるようにしてください。梅酢が浸ってない部分があるとカビやすいので気をつけてください。

- 16

全ての梅が梅酢で浸ったら安心です。そのまま土用干しまで冷暗所で休ませます。時々様子を見て動かしてあげてください。

- 17

土用干し

夏の土用(7月20日頃)の晴天が続く日に梅を●竹ザルに広げて干します。●竹ザル 23参照

- 18

土用干し

1日目ザルに広げ数時間干したら裏返し夕方梅酢に戻します。2日目〜3日目 同様に干し夕方は取り込まず夜露にあてる - 19

土用干しは三日三晩といいますが、状態をよく見てお好みの干しぐあいで1日で終わりにしても2日で終わりにしても大丈夫です。

- 20

保存

保存用の瓶やカメなどに入れ冷暗所で保存します。 - 21

土用干したその日から食べられますが、半年おくとさらにまろやかに。

- 22

道具について

●漬け樽

漬け樽が無くても、ご自宅にあるタッパーや果実酒用の瓶など梅が充分に入るものであれば代用できます。 - 23

●竹ざる

こちらも少量になりますが蕎麦のザルや、干物に使う吊るすタイプの干物ネットなどでも代用できます。 - 24

●重石

辞書など厚い本にビニール袋をかぶせたり。

中身の入った瓶詰めやペットボトルでも代用できます。

コツ・ポイント

★梅の量は1キロでも180gの粗塩で同じ要領で漬けることができます。漬け樽の代わりにジップロックなどで代用できます。

★紀州or南高梅が一番のお薦め!

お値段は少々高めですが、香りといい皮実の柔らかさといい比べものにならない程です。、

似たレシピ

-

-

-

梅の下処理(梅干し・らっきょう酢漬け用) 梅の下処理(梅干し・らっきょう酢漬け用)

和歌山産3Lサイズの南高梅。ふっくらした梅干が作れるのでお勧め。追熟して、部屋中が良い香りになったら梅仕事の開始です。

-

-

-

干してすぐ美味しい!減塩梅干し 干してすぐ美味しい!減塩梅干し

塩分18%で漬けるのが基本の梅干しですが、干し上がってすぐは衝撃の塩辛さ!10%だと酸っぱ〜いけど美味しく食べられます。

-

-

その他のレシピ